Este artículo es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

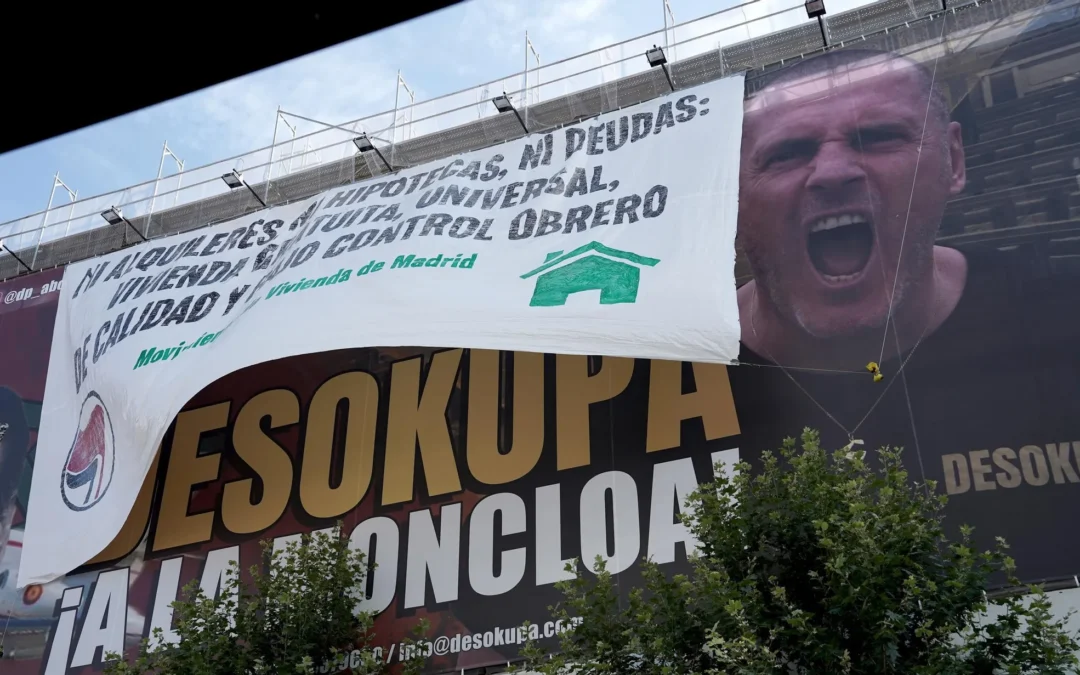

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En el capitalismo rentista, una huelga de alquileres supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

El rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

La relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

No estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

La crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:

cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).