“Me identifico con los humillados y ofendidos, entre ellos me encuentro a mí mismo. La pobreza no tiene voz, mi obligación es lograr que la voz de estas personas sea escuchada.”

Ryszard Kapuscinski

Por el ajedrez sabemos de la importancia de la apertura, esa fase crucial que establece los términos en los que se jugará la partida; una apertura bien elegida permitirá algo fundamental, controlar las casillas centrales del tablero. José Navarro Pardo juega magistralmente desde el primer movimiento al establecer, como punto de partida previo, la importancia del análisis genealógico del discurso. El autor de Un poder carcelario nos narra la actualidad del sindicalismo penitenciario aplicando la metodología de la historia del presente, cuyo origen se sitúa, hace medio siglo, en el interés de un sector de la historiografía francesa por desarrollar otra perspectiva de la historia muy contemporánea; la historia vivida de Aróstegui, que incorpore el testimonio, el acontecimiento y la memoria. Se sirve de Galtung para analizar la violencia en su triple dimensión, cultural, estructural y directa, violencia legitimada por el avance del derecho penal del enemigo enarbolado, en mayor o menor medida, por los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones; así contribuyen a la construcción social de la población reclusa como el enemigo interno que no tiene palabra, la encarnación del otro malvado al que hay que combatir. Preciosa es la referencia al Angelus Novus de Walter Benjamin, pues con ella establece la diferencia radical entre la Historia, cadena de acontecimientos escrita por los vencedores, y la Memoria, esa catástrofe única hecha de ruina sobre ruina, ruinas sepultadas por el relato oficial. Un ejercicio de memoria es lo que nos propone Navarro Pardo, escribir contra el olvido de los sin voz.

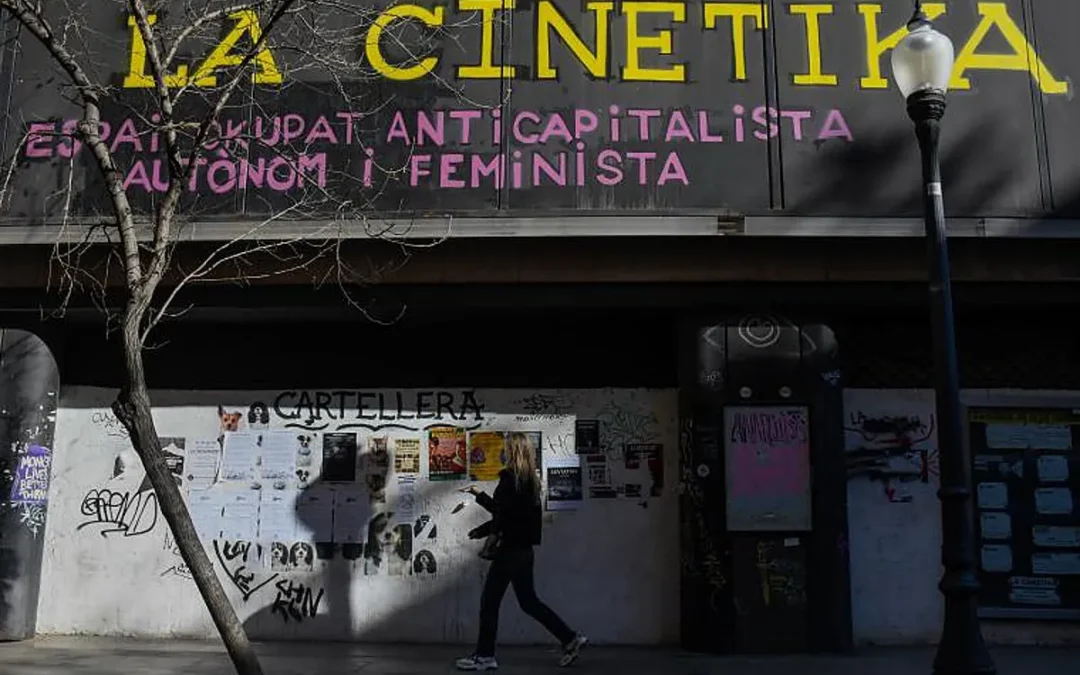

La transición penitenciaria es un periodo fundamental para entender la historia sindical del funcionariado de prisiones en el Estado español. 1979, el año de disolución de la COPEL, cuando se promulga la Ley Orgánica General Penitenciaria –que entra en vigor el mismo día en el que se abrió el sumario por los malos tratos de Herrera de la Mancha– separa esta época en dos etapas bien diferenciadas. La primera se inicia con la muerte del dictador (1975), la segunda se cierra con la transferencia de competencias penitenciarias a la Generalitat de Catalunya (1984). Frente al triunfalismo de la historia oficial, esta investigación memorística demuestra que nuestro sistema penitenciario, supuestamente terapéutico y garantista, “no es más que la culminación de un proceso de reformas anterior”, es decir, ya iniciado durante el franquismo. La desmovilización y la conflictividad que corren parejas con la heroína, así como los procesos judiciales abiertos contra funcionarios de prisiones, vuelven a dar alas a los reaccionarios; si en la primera etapa las reivindicaciones laborales giraban en torno a la promoción y a las subidas salariales, en la segunda lo hicieron en torno a la inseguridad.

El corporativismo encubridor, legitimador de la tortura y los malos tratos, acompañado siempre de un discurso criminalizador y estigmatizante

El corporativismo encubridor, legitimador de la tortura y los malos tratos, acompañado siempre de un discurso criminalizador y estigmatizante, consiguió imponerse entre los funcionarios, afiliados mayoritariamente a los sindicatos que se resistían al más tímido intento de depuración democrática. Este escenario persiste en la actualidad gracias a la tibieza de las autoridades administrativas y al negacionismo respecto a la existencia de violencias institucionales. Adicciones y terrorismo siguen siendo el enemigo que se ha de abatir, lamentablemente apenas queda vestigio de lo que fue la lucha por la dignidad protagonizada por el colectivo de presos sociales politizados, tampoco un funcionariado disidente ni un sindicalismo comprometido con los derechos humanos.

El último amotinamiento general fue el de la prisión de Quatre Camins en el 2004, episodio con trascendencia jurídica y mediática del que se sirve Navarro Pardo para llevar a cabo un interesante análisis comparativo que le permite dar respuesta a cuestiones claves: ¿cuál es el origen de estos sucesos? ¿Qué mutaciones discursivas se han producido en torno a los mismos y cuáles son sus consecuencias en el ámbito penitenciario, la opinión pública, las decisiones administrativas y los derechos fundamentales de la población reclusa?

La práctica de malos tratos no es ajena a la orientación ideológica de los sindicatos penitenciarios más influyentes

Los antecedentes venían gestándose de hacía tiempo, el Código Penal de 1995 supuso un endurecimiento de las penas al derogar la redención, con ello el desempeño de trabajos no remunerados perdió todo aliciente y se produjeron “huelgas de brazos caídos”, según los grupos de apoyo a personas presas, o “motines provocados por los presos más peligrosos” según el discurso oficial –que conseguía imponer su versión entre los medios de comunicación convencionales–. Con este telón de fondo se publica, en el 2003, el informe del Observatori del Sistema Penal i el Drets Humans en el que se denuncia la práctica de malos tratos, en absoluto ajena a la orientación ideológica de los sindicatos penitenciarios más influyentes. Los incidentes del 30 de abril de 2004, seguidos de denuncias cruzadas entre internos y funcionarios, acabaron en juicios paralelos; la autovictimización y las campañas sindicales de descrédito hacia los defensores de los derechos humanos surtieron efecto. La presunción de veracidad del funcionariado triunfó ante la falta de credibilidad de los colectivos estigmatizados. A veinticinco años de la transición penitenciaria son muchas las similitudes con el asesinato de Agustín Rueda y los hechos de Herrera de la Mancha, a saber: trabas a la imparcialidad del proceso judicial, tratos de favor al empleado público, evasivas y el eterno recurso a la “peligrosidad” para justificar el uso de “la fuerza mínima indispensable”. La diferencia entre estos dos momentos viene dada por la posición de la prensa, en contra de las víctimas de las violencias institucionales que, de esta forma, además de físicas son también discursivas.

Los sindicatos empezaron a empaparse de las lógicas securitarias que siempre acaban por legitimar el uso de la fuerza

La legalización de la actividad sindical con la llegada de la democracia formal tuvo efectos en el discurso hegemónico de los funcionarios. En 1977 el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP) era todavía una asociación profesional, un grupo de presión orientado por el respeto de los derechos humanos, contrario a las torturas y castigos que sufría la población reclusa. El ascenso de alguno de sus miembros a puestos de responsabilidad en la administración penitenciaria permitió, a pesar de su carácter minoritario, ensayar un intento de depuración institucional, pero también favoreció su absorción por parte de la UGT en 1987, el año de la triple victoria del segundo gobierno del PSOE: el partido más votado en las elecciones al Parlamento Europeo, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos. Los sueños de un cambio profundo del sistema penitenciario se esfumaron por la excesiva cercanía al poder político y, con la libre afiliación, los sindicatos empezaron a empaparse de las lógicas securitarias que siempre acaban por legitimar el uso de la fuerza. ¿Qué clase de sindicatos dejan de lado a los más desfavorecidos? Un discurso victimista, que denuncia el supuesto abandono de la administración y de los sindicatos de “clase”, está en el origen de los sindicatos corporativos más amarillistas, a los que no les tiembla el pulso a la hora de instrumentalizar la vida de las clases subalternas. Mano dura y conexiones ultraderechistas son rasgos compartidos por el sindicalismo carcelario español y catalán, pero su ejercicio en un territorio más pequeño explica la mayor influencia judicial y mediática de los líderes sindicales de prisiones en esta comunidad autónoma: en los sucesos de Quatre Camins, la criminalización de las entidades de apoyo, a diferencia de lo que ocurrió en Herrera de la Mancha, se llevó a cabo, no desde los sindicatos, sino desde la propia administración penitenciaria.

Mano dura y conexiones ultraderechistas son rasgos compartidos por el sindicalismo carcelario español y catalán

De la mano de Navarro Pardo llegamos al siglo XXI; el sensacionalismo que venden los medios de comunicación contribuye a la rentabilización electoral del populismo punitivo. En el 2019 la integración que se produce en UGT es la de ACAIP, cuyas reivindicaciones siempre incorporaron la alarma social como arma de negociación, es decir, un sindicato en las antípodas de lo que fue el SDP. En otra vuelta de tuerca asistimos, en este primer cuarto de siglo, a una nueva escisión del sector duro del funcionariado, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en la Administración General del Estado, y Marea Blava Presons (MBP) en la Generalitat de Catalunya. Estas nuevas asociaciones profesionales conservan las mismas prácticas discursivas del siglo pasado, a pesar del cambio de contexto: las prisiones modulares, dotadas de sistemas tecnológicos de seguridad, han sustituido a las radiales. ETA anuncia en el 2011 el cese definitivo de la lucha armada y desciende a niveles insignificantes cualquier atisbo de motín en el interior de las cárceles. En definitiva, estos sindicatos están conformados ideológicamente por fuerzas políticas de extrema derecha y, como ellas, se sirven de la guerra sucia discursiva en las redes sociales dada su todavía minoritaria presencia institucional. Es precisamente esta escasa representación la que explica el núcleo estratégico de las reivindicaciones del “JUSAPOL -Justicia Salarial Policial- de prisiones”, que se centra en la equiparación salarial con Cataluña, el reconocimiento como agentes de autoridad y, lo más importante, un estatuto propio de los funcionarios de prisiones, con sus propias elecciones sindicales, que otorgaría oficialmente a los camisas negras el poder de negociación directa con Instituciones Penitenciarias –un poder que ya detentan extraoficialmente–.

El sensacionalismo que venden los medios de comunicación contribuye a la rentabilización electoral del populismo punitivo.

Con este ejercicio de Memoria Navarro Pardo ha conseguido reescribir la historia oficial y dar cuenta de las víctimas que se ha cobrado el pseudosindicalismo penitenciario hasta hoy en día: personas presas, trabajadores penitenciarios que se enfrentaron a la ley del silencio, familiares y entidades que luchan por los derechos humanos. Gana la partida y cierra con una apuesta por politizar el sufrimiento: el último anexo de su investigación recoge la Propuesta de Lucha Colectiva del 24 de abril de 2019, un intento de recuperación de dignidad desde las mismas bases, “dirigida en primer lugar a todas las personas presas que estén de acuerdo con nosotros en que el único camino que nos queda para defender nuestra dignidad es luchar unidos por nuestros derechos, ya que las leyes que teóricamente nos los reconocen solo se cumplen para castigarnos”, esta línea de fuga configura lo que Deleuze y Guattari denominaron máquina de guerra, un devenir creativo que hace posible otra forma de habitar el espacio-tiempo, es en este sentido que se trata de una potencia de vida.

Otro aspecto que toca tangencialmente este estudio es el auge del modelo gerencial-actuarial de penalidad, fenómeno analizado en profundidad por Jose Ángel Brandariz García e Iñaki Rivera Beiras. La evaluación de riesgos tiene su origen en el ámbito de los seguros, y es precisamente la cobertura legal que ofrecen los pseudosindicatos reaccionarios el principal reclamo para la afiliación; además, la aplicación de esta técnica en el tratamiento penitenciario supedita a un imposible pronóstico de reincidencia el acceso a beneficios jurídicamente establecidos y, de esta forma, termina por construirse la figura del enemigo peligroso al que neutralizar mediante el encierro.

Los equipos técnicos se encuentran en una relación antagónica con las clases subalternas

Los equipos técnicos, compuestos por juristas, psicólogos, trabajadores sociales y educadores penitenciarios –la única promoción a la que pueden aspirar los funcionarios encargados de la custodia– pertenecen al grupo social de trabajadores cuya función principal es la reproducción de las relaciones de clase. En tanto expertos, estos asalariados se encuentran en una relación antagónica con las clases subalternas, ya que se ocupan de gestionar sus vidas en el trabajo, en la escuela, en la calle y en la cárcel, tal y como situaron Bárbara y John Ehrenreich en 1977 con el término clase profesional-directiva. Los títulos universitarios, que permiten opositar y entrenan para ser opresores y agentes de control social, todavía establecen desigualdades materiales –a pesar de la amenaza de proletarización a la que está expuesta eso que se ha dado en llamar clase media– pero sobre todo habilitan para el ejercicio de la opresión de clase en los planos subjetivo y cultural. Como afirma Fran Del Buey “en este contexto productivo, la cárcel sería una lúgubre fábrica, los presos, la materia prima y el tratamiento, la cadena de producción, para obtener un producto final de calidad [la seguridad]”.

El modelo de cárcel-guerra deshumaniza, condición indispensable para la suspensión del derecho. Como demuestra Saïd Bouamama en su documentado libro De las clases peligrosas al enemigo interior, es una vieja estrategia de la extrema derecha servirse de la policía para conquistar el poder, Navarro Pardo confirma esta tesis en el caso del poder carcelario. En esta lógica de guerra, prensa y políticos no dudan en recurrir a la retórica de la inversión como mecanismo de dominación, presentando como causas lo que son consecuencias. Este recurso aparece siempre que un colectivo emprende luchas contra la dominación que sufre y consiste en la subversión del significado social y político de la opresión, bien disociándola de sus manifestaciones históricas, o bien universalizando la experiencia sin límites (por ejemplo, el racismo contra los blancos que estudia la socióloga australiana Alana Lentin). La instrumentalización abusiva de la lucha contra la pseudodiscriminación allana el camino a la discriminación inversa y contribuye a ocultar las desigualdades estructurales.

A modo de ejemplo reproducimos una descripción que hace ChatGPT de un cartel convocando a una manifestación:

“En la parte superior, con letras grandes y rojas, se lee el mensaje “¡NO MAS AGRESIONES NI ABUSOS SEXUALES!”. Debajo del texto aparecen tres mujeres con expresión seria y los brazos cruzados, vestidas con uniformes oscuros que llevan el logotipo de “instituciones penitenciarias” y una bandera de España en la manga. Representan a trabajadoras del sistema penitenciario español. En la parte inferior del cartel, en letras blancas, se anuncia la convocatoria(…) Al pie del cartel, se pueden leer otras reivindicaciones “Agente autoridad – Profesión de riesgo – Equiparación salarial”. Aparece el logotipo del TAMPM (Trabajadores de Instituciones Penitenciarias), el sindicato u organización que convoca la manifestación. En conjunto, la imagen busca denunciar las agresiones y abusos sexuales y reivindicar mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional para el personal penitenciario”.

Ese mismo día, 23 de septiembre de este año, La Gaceta de Salamanca publica una noticia cuyo titular era “La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal”; evidentemente también aquí habría que reconocer la presunción de inocencia que, sin duda, se ha visto comprometida por las demandas de un feminismo punitivo que aspira a invertir la carga de la prueba y, de esta forma, compromete las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas acusadas. Es conveniente tener cuidado con lo que se pide, puede ser concedido.

Enmanuel Rodriguez, en El fin de nuestro mundo, nos habla de un Estado poliédrico que se percibe de modo diferente según el lugar ocupado en la escala social; para los muy pobres aparece encarnado en agentes migratorios, funcionarios de prisiones, policías, trabajadores sociales, educadores, etc. La “izquierda” ni está ni se la espera en los espacios de exclusión, no es ningún referente para las poblaciones superfluas para el capital. Desechar o despreciar el estallido de violencia y la rebelión “en tanto susceptible de las simpatías de las extremas derechas o producto de unos bárbaros a los que habría que civilizar, es sin duda un error propio de mentes completamente formateadas por la visión progresista”. En 1968, Pier Paolo Pasolini, expulsado del PCI por homosexual, escribió un incendiario poema:

“En Valle Giulia, ayer, hemos tenido un fragmento

de lucha de clase: y ustedes, amigos (aunque de la parte

de la razón) eran los ricos,

mientras que los policías (que estaban de la parte

equivocada) eran los pobres