Las amenazas que nos acechan —caos climático, colapso del mundo de lo vivo, agotamiento de recursos y todos los impactos sociales y (geo)políticos dramáticos que los acompañan— son de sobra conocidas y llevan décadas siendo profusamente documentadas. Nos encontramos, así, en una situación histórica paradójica: la actual trayectoria socioecológica nos lleva a un callejón sin salida y lo sabemos. No obstante, somos complemente incapaces de cambiar de rumbo, o al menos frenar nuestra huida hacia adelante. ¿Cómo explicar esta paradoja en una civilización que se considera el summum de la racionalidad? Y, sobre todo, ¿cómo acabar con nuestra impotencia?

Dependencia e impotencia frente al desastre

Estos dilemas llevan mucho tiempo reconcomiendo a la ecología política. Pero, al menos en Francia, cada vez más se ensaya una respuesta que gira en torno a la siguiente hipótesis política: nuestra impotencia se encuentra estrechamente ligada a nuestra dependencia material del capitalismo industrial. Así lo afirman las Sublevaciones de la tierra en su libro Premières secousses (La Fabrique, 2024), que ofrece un primer balance del movimiento después de dos años de existencia: “Somos dependientes del sistema económico contra el que combatimos”. O, como yo mismo expongo también en mi ensayo Autonomía y subsistencia. Una teoría ecosocial y materialista de la libertad (Virus, 2024):

Socialmente, el orden y la paz dependen del crecimiento, que es la única forma de hacer soportables las desigualdades

«A su modesta escala, cada cual es consciente de que la satisfacción de sus necesidades depende del buen funcionamiento del sistema, de tal manera que la más mínima perturbación —por no hablar ya de revolución—― parece sinónimo de desorganización, de escasez y, por lo tanto, de frustración y de peligro. Socialmente, el orden y la paz dependen del crecimiento, que es la única forma de hacer soportables las desigualdades. Por consiguiente, hay que mantenerlo cueste lo que cueste, como preconizan todos los partidos que aspiran a gestionar el sistema. Si estamos atrapados en este callejón sin salida socioecológico es porque nos hemos vuelto vitalmente dependientes de un sistema que, a la larga, destruye las condiciones de existencia de la mayor parte de los seres vivos. Aunque sabemos que nos lleva al desastre, no vemos cómo salir de él: somos sus prisioneros, en sentido material y mental, individual y colectivo.»

La subsistencia en el corazón de la teoría y la praxis

Al final de su vida, Bruno Latour tuvo el mérito de orientar nuestra atención hacia las dependencias que nos ligan al mundo. Invitaba a que cada cual investigara sobre los vínculos que le constituían y, por tanto, abandonara la concepción abstracta de un sujeto moderno que flota libre e independiente de las “contingencias” ligadas a nuestra vida material, corporal, de individuo en el mundo. No obstante, al negarse a asumir ningún tipo de crítica a la técnica, terminó por aproximarse al “ecomodernismo” y el tecnosolucionismo en la década de los 2000. Así, fue incapaz de identificar la diversidad de dimensiones de la ecodependencia constitutiva de nuestra condición terrestre (que es, a un nivel fundamental, la de animales con necesidades que deben ser satisfechas para asegurar su supervivencia), los vínculos de dependencia que nos ligan al capitalismo industrial y median la satisfacción de nuestras necesidades.

Si nuestra impotencia es inseparable de nuestra dependencia del sistema industrial, romper con ella implica reapropiarnos de nuestras condiciones de vida: dejar de alimentar al sistema que nos destruye.

El interés con el que Latour se aproximó a los trabajos de algunas ecofeministas como Geneviève Pruvost parece indicar que, en realidad, no estaba lejos de alcanzar la conclusión práctica y política que se seguía de su interés por la dependencia, que es precisamente la de Pruvost: debemos reapropiarnos de nuestra subsistencia en el día a día. Si nuestra impotencia es inseparable de nuestra dependencia del sistema industrial, romper con ella implica reapropiarnos de nuestras condiciones de vida: volver a hacernos cargo, poco a poco, de la producción de lo necesario para satisfacer nuestras necesidades y, así, dejar de alimentar al sistema que nos destruye.

Eso es exactamente lo que hemos hecho, desde hace ya bastante tiempo, todas las que personas que tratamos de cultivar ciertas formas de autonomía material, particularmente en el plano alimentario, energético o técnico. Algo parecido hace también la cooperativa de autoconstrucción de herramientas agrícolas L’Ateleir paysan en su manifiesto político, publicado en 2021: Reprendre la terre aux machines. Y, por supuesto, es una de las ideas fuerza del movimiento de las Sublevaciones de la tierra, que trata de articular las luchas locales que defienden la tierra contra el saqueo del capitalismo industrial y, al mismo tiempo, extiende una reflexión más general sobre la autonomía y la subsistencia.

Este gesto político implica una revolución teórica y estratégica de enorme calado. Toda la política moderna, increíblemente influenciada por la economía, ha estado obsesionada por el proyecto de atajar definitivamente el problema de la subsistencia mediante la superación del “reino de la necesidad”, si lo expresamos en términos marxistas. Como afirmaba el dramaturgo comunista Bertold Brecht, respondiendo a las críticas que suscitaba el desarrollo industrial (las implicaciones negativas de los medios de producción industriales, ya fuera sobre la naturaleza o sobre las condiciones de trabajo, conducían de manera lógica a preguntase si su uso estaba justificado): “zuerst das Fressen, dann die Moral” (Primero el comer, luego la moral). Antes de poder plantear preguntas “morales”, y para poder hacerlo, hay que tener la tripa llena. O, dicho de otro modo: el fin de acabar con el hambre justifica todos los medios (industriales). El proyecto de atajar el problema de la subsistencia a cualquier precio, incluso el de orillar problemas tildados de morales, se comprende en parte si se tiene en cuenta la miseria rampante en la que el capitalismo industrial sumergió, en sus inicios, a las clases populares. No obstante, tiene también una dimensión delirante ya que, por definición, el problema de la subsistencia no puede atajarse: todos los días vuelve a ponerse sobre la mesa. El resultado de este delirio es nuestra paradójica situación: el fantasma de resolver de una vez por todas el problema de la subsistencia conduce a una situación en la que la subsistencia de la humanidad es más frágil que nunca en la historia.

Emanciparse de una noción desastrosa de la libertad

Contra la noción aristocrática y, en el fondo, extraterrestre que tiene su culmen en el delirio de Elon Musk de colonizar Marte, es el momento de desarrollar una noción terrestre de la libertad en la necesidad

El carácter revolucionario de este giro hacia la subsistencia hoy en curso es especialmente evidente si nos preguntamos sobre la idea de libertad. Tras el fantasma de superar la necesidad se agazapa, en realidad, una noción cuestionable de la libertad: ser libre implica liberarse de las necesidades de la vida cotidiana, es decir, de las actividades de subsistencia que son hasta tal punto constitutivas de nuestra forma de vivir que seríamos incapaces de imaginar cómo prescindir de ellas (producir nuestros alimentos y cocinarlos, fabricar y dar mantenimiento a nuestra vivienda, etc.) Reconozcámoslo: esta idea nos atraviesa a todas y todos. La encontramos implícitamente asumida en todas las nociones liberales y burguesas de la libertad y explícitamente en las nociones antiguas y marxistas. No obstante, no va en absolutamente de suyo, al menos si pensamos que todos los humanos deben gozar del mismo grado de libertad. Al fin y al cabo, para liberarse de las necesidades del día a día solo existen dos posibilidades:

Que otros hagan las tareas que nos corresponderían a nosotros. En ese caso esas personas deben soportar la doble carga de sus necesidades y las de las personas que las descargan sobre ellos. En este caso, la liberación de unos supone la dominación de otros, lo que contradice el universalismo moderno.

La liberación a través de la dominación industrial de la naturaleza no podrá universalizarse jamás

Que las realicen robots o máquinas. Pero esto supone una dominación de la naturaleza que implica en todos los casos la explotación de un cierto número de humanos en minas y fábricas, y además, es incompatible con los límites de nuestro planeta. La liberación a través de la dominación industrial de la naturaleza no podrá universalizarse jamás. Y en los países en los que esta noción, originariamente aristocrática, ha sido en parte masificada o “democratizada” a lo largo del siglo XX (los países ricos), la subsistencia de las clases populares, devenidas absolutamente dependientes, ha quedado indisociablemente unida al buen funcionamiento del sistema que les explota.

Ha llegado, por tanto, la hora de cambiar nuestro imaginario sobre la libertad para admitir que únicamente una libertad en el seno de la necesidad (y no más allá de ella), la libertad entendida como hacerse cargo colectiva e igualitariamente de la subsistencia común, puede llegar a ser universalizada. Contra la noción aristocrática y, en el fondo, extraterrestre que tiene su culmen en el delirio de Elon Musk de colonizar Marte, es el momento de desarrollar una noción terrestre de la libertad en la necesidad.

Los dos pilares de la transformación social

todas las alternativas, por logradas que sean, están condenadas a ser aplastadas por el bulldozer del capitalismo industrial y de sus daños colaterales

Es necesario, en todo caso, aclarar un posible malentendido. Repolitizar la subsistencia no significa decir que la multiplicación de prácticas de subsistencia, por ejemplo, de experiencias de vuelta al campo o de construcción de alternativas (individuales o colectivas), baste “por sí misma” para transformar la sociedad y doblegar nuestra trayectoria suicida como una mancha de aceite que se extendería hasta cambiarlo todo. Más bien todo lo contrario: todas las alternativas, por logradas que sean, están condenadas a ser aplastadas por el bulldozer del capitalismo industrial y de sus daños colaterales. Ningún “nicho”, por apartado que se encuentre, está protegido del caos climático que hace las cosechas cada vez más aleatorias, de contaminaciones diversas que afectan a los recursos básicos (el agua potable, el aire no contaminado, etc.), de las epidemias ligadas a la ganadería industrial o a los escapes de laboratorio, etc. Aunque es absurdo imaginar una transformación social (en el sentido de un mundo más justo, más libre y sostenible) que no pase por un movimiento masivo de reapropiación desde abajo de nuestras condiciones de vida, lo sería aún más imaginar que una transformación como esa puede tener éxito sin que medie un conflicto abierto contra el sistema hoy dominante. Tal y como explico en la conclusión de mi ensayo:

No basta con la secesión que consiste en dejar de alimentar la megamáquina: también hay que sabotearla

“La búsqueda de autonomía a pequeña escala tiene poco sentido político si no se combina con intentos de organización a mayor escala para frenar o subvertir la dinámica del capitalismo, aunque solo sea porque esta vuelve ilusoria la creación de «nichos» (salvo cuando son fiscales). En la práctica, es incluso imposible sin enfrentarse a las lógicas industriales, que atrapan constantemente a quienes querrían escapar de ellas. En otras palabras, no basta con la secesión que consiste en dejar de alimentar la megamáquina: también hay que sabotearla. Sin embargo, tampoco habrá transformación social sin deserción o reducción de nuestra dependencia del capitalismo, sin desenchufarnos de los macrosistemas tecnológicos y comerciales que nos atan a él. Hay que hacer las dos cosas: volver a formas de autonomía material a escala local al tiempo que participamos en la lucha global contra el sistema.“

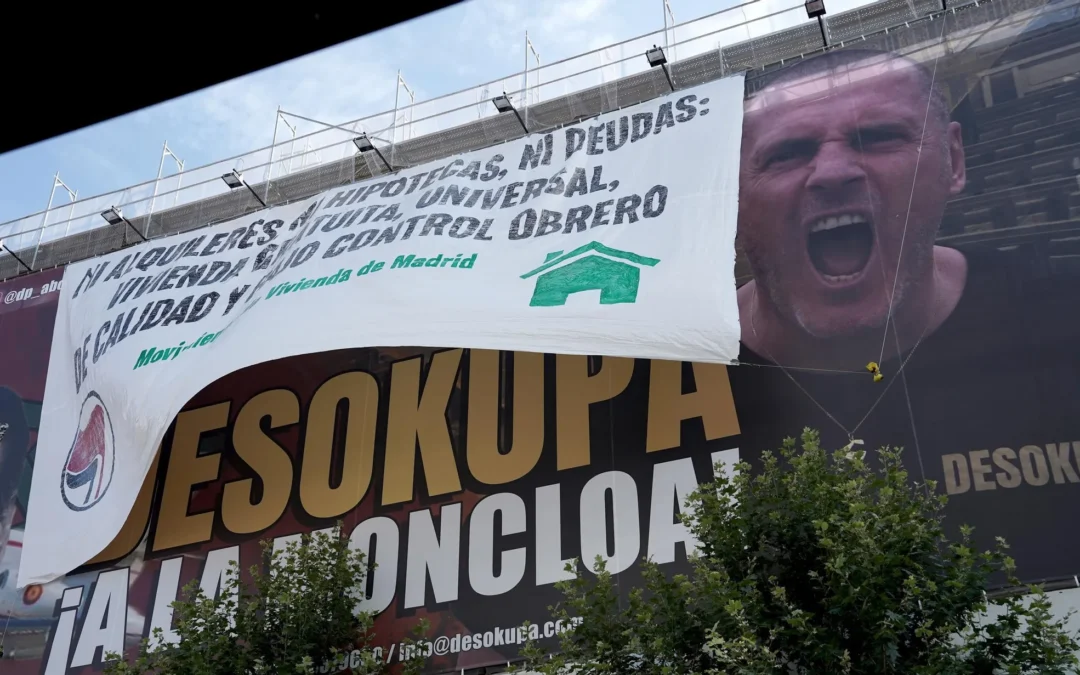

Hace falta luchar contra las instituciones y los dispositivos que “organizan el acaparamiento de medios de subsistencia y prohíben su uso popular”, lo que pasa necesariamente por sublevaciones

Repolitizar la subsistencia, tal y como nos invita a hacer las Sublevaciones de la tierra, implica de hecho “identificar los candados que bloquean el acceso a la tierra y a las prácticas de subsistencia», y hacerlos volar por los aires. Esos candados son de dos tipos. En el plano simbólico y del imaginario, tenemos que liberarnos del desprecio plurisecular, y muy ligado al patriarcado y la dominación social, del que son objeto las prácticas de subsistencia. Solo así podremos emanciparnos de la noción de libertad como liberación que subyace a este repudio. Y, en el plano material, hace falta luchar contra las instituciones y los dispositivos que “organizan el acaparamiento de medios de subsistencia y prohíben su uso popular”, lo que pasa necesariamente por sublevaciones. La fuerza de las Sublevaciones de la tierra, su impresionante capacidad de movilización, se sustentan en una decisión sencilla: para construir un movimiento hay que abandonar las guerras sectarias y, sobre todo, dejar de oponer la lucha contra lo existente y la construcción de nuevas formas de vida. No es posible construir otro mundo sin luchar contra el existente; no es concebible socavar los fundamentos de la dominación social sin desarrollar formas de vida menos dependientes de ella.