Liberamos los contenidos del Cuadernos de Estrategia 3: El sentido común punitivo. Pronto publicaremos el cuaderno completo, si quieres leerlo en papel puedes suscribirte aquí ¡Gracias por hacerlo posible!

Lee un fragmento del artículo aquí o descarga el capítulo completo.

El delito de odio es un tipo penal que ha estado envuelto en múltiples polémicas desde su inclusión en nuestra legislación y todavía hoy sigue siendo un terreno plagado de ambigüedades que permiten su instrumentalización con fines ajenos a aquellos para los que fue creado. Lo que empezó como una reivindicación de colectivos LGTBIQ y antirracistas, que veían una desprotección legal frente a las agresiones y amenazas que sufrían, se ha convertido en un arma de represión y control contra antifascistas, activistas LGTBIQ y propalestinos, periodistas y diferentes militantes de izquierdas, utilizada tanto por el Estado como por partidos y organizaciones de extrema derecha.

Esto ha provocado que se reabra, una vez más, el debate sobre si los endurecimientos penales y las vías punitivas se convierten en un arma de doble filo que puede volverse en contra de los movimientos y dar más herramientas represivas al Estado. En concreto, se ha planteado la pregunta de si esta figura penal del delito de odio ha cumplido con la finalidad para la que fue creada con el fin de proteger a colectivos vulnerables. Y, por extensión, si desde la izquierda se debe impulsar nuevos tipos penales de este signo y confiar en quienes los interpretan y administran justicia, o si, por el contrario, debería prescindirse de este tipo de legislación, ya sea por el riesgo de que se aplique de manera interesada, o bien porque se dude de su eficacia o no resulte una vía adecuada para enfrentar la discriminación.

Los delitos de odio comenzaron a regularse en el Código Penal de 1995, donde estaban recogidos como una circunstancia que agravaba la responsabilidad criminal. No se trataba de un delito en sí, sino de una agravante1 que hacía referencia a la comisión de un delito «por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca». Esto permitía aumentar la pena impuesta por otro delito si se apreciaban estos motivos discriminatorios. Esta agravante, en su apartado sobre discriminación ideológica, también fue utilizada contra miembros de colectivos de izquierdas en juicios contra grupos de extrema derecha. Por ejemplo, si eran juzgados por una pelea y acusados de un delito de lesiones, se aplicaba esta agravante para aumentar la pena, al considerar que existía una oposición ideológica. La oposición ideológica a los grupos nazis, por ejemplo, se consideraba una circunstancia que debía agravar la condena.

En 2015 se produce una nueva regulación que establece los delitos de odio como tales en el artículo 510 del Código Penal, introducido por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015. Esta reforma crea el delito de odio como una figura penal autónoma, con penas de hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, el Código Penal no ofrece una definición clara de qué se entiende por delito de odio, no incluye ninguna formulación concreta ni un capítulo específico dedicado a estos delitos, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas. Esta ambigüedad ha abierto la puerta a que esta figura penal se instrumentalice con fines políticos, afectando de forma clara a las disidencias de izquierdas. Es aquí donde surge el debate, ya no solo sobre su aplicación, sino sobre su defensa como instrumento legal útil para proteger a determinados colectivos y sobre las demandas de ampliación que se han planteado en estos últimos años.

Además de constituir un delito en sí mismo —con penas de entre uno y cuatro años de prisión—, la imputación del delito de odio junto con otros delitos puede aumentar las penas durante la instrucción y cambiar el tipo de procedimiento judicial al que se enfrenta la persona acusada. Existen distintos tipos de procedimientos judiciales según la pena que se pueda imponer: procedimiento abreviado (si la pena en abstracto es menor de nueve años), procedimiento sumario (si es mayor de nueve años) o procedimiento por delitos leves (lo que antes se conocía como «faltas»). Así, por ejemplo, en casos de lesiones leves o amenazas —que normalmente se juzgarían como delitos leves—, si se considera que hubo motivación de odio según los supuestos recogidos, el proceso pasa a ser un procedimiento abreviado. Esto no solo implica penas de prisión, sino también un juicio mucho más largo y costoso, además de requerir abogado y procurador.

Desde su inclusión en el Código Penal, hemos visto cómo el delito de odio se ha imputado en casos en los que la supuesta víctima no pertenece a un grupo vulnerable o necesitado de esta protección jurídica. Así ocurre cuando se ha aplicado considerando como víctima a la policía o a grupos de ideología neonazi o ultraderechista, que claramente no constituyen grupos vulnerables. Y no solo en casos de agresiones, sino también en relación con comentarios en redes sociales, bajo el tipo de incitación al odio. Si repasamos la historia de este delito y su aplicación desde su incorporación a la legislación penal, podemos ver cómo desde el primer momento ha sido utilizado como medio de control y represión hacia militantes de izquierdas. Ha habido casos en los que ha sido la propia fiscalía o la policía quienes han imputado delito de odio, pero también resulta significativo cómo partidos de derecha y de extrema derecha —y también organizaciones católicas y ultraconservadoras— han utilizado esta regulación e interpretación para denunciar acciones de colectivos o asociaciones que se manifestaban contra sus ideas.

La utilización de los delitos de odio

Uno de los primeros casos de este uso de los delitos de odio se produjo hace ya diez años, en octubre de 2015, cuando la Brigada de Información de la Policía Nacional detuvo a tres militantes antifascistas, a quienes imputaba un delito de lesiones, riña tumultuaria y delito de odio por unos incidentes ocurridos en un puesto de recogida de alimentos del grupo nazi Hogar Social. Esta operación se llevó a cabo junto con la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio y Discriminación, tan solo cinco meses después de la aprobación de la reforma que incluía este delito en el Código Penal, lo que ya daba pistas de cómo iba a ser utilizado y contra quiénes. Antes de estas detenciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior había anunciado la puesta en marcha de un protocolo unificado de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de delitos de odio y otras conductas discriminatorias. Es decir, la primera vez que se aplica este tipo penal contra antifascistas es por una instrucción de la policía, que califica los hechos como delito de odio sin que las supuestas víctimas lo solicitaran.

Delito de odio contra la policía y otras autoridades

Muy sonado también fue el caso de 2018, en el contexto del referéndum de Cataluña, cuando la Fiscalía de Barcelona anunció que investigaría como delitos de odio los ataques cometidos contra la policía en el marco de las manifestaciones independentistas o de apoyo al referéndum. Se abrió entonces un debate jurídico sobre si este tipo penal puede aplicarse a los Cuerpos de Seguridad del Estado y si puede hablarse de discriminación ideológica hacia la policía, tratándose de una institución que, en teoría, debe ser neutral ideológicamente. Además, la policía no constituye un colectivo vulnerable, que pueda ser discriminado por una identidad común o ideológica, y entre las motivaciones previstas en los delitos de odio no se contempla el desempeño de una determinada profesión.

Ese mismo año, tras una querella presentada por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo que pronunciarse y declaró que las fuerzas del orden no pueden ser consideradas un colectivo vulnerable y que un discurso hostil contra la autoridad no puede sancionarse como un delito de odio. Para ello, se apoyó en las declaraciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, donde se afirma que «tipificar determinadas formas de expresión de incitación al odio se estableció para proteger a los miembros de los colectivos vulnerables por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales». Por tanto, no puede considerarse a la policía como víctima de un delito de odio.

A raíz de estas sentencias y de las peticiones de la Fiscalía para tratar a miembros de la policía como víctimas de delitos de odio, el portavoz de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (osce), Thomas Rymer, declaró que la profesión de una persona no puede considerarse una característica objeto de discriminación, tal y como se estaba planteando.2 Aclaró que las características protegidas son «la raza, la etnia, el idioma, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, el sexo o cualquier otra característica fundamental», negando que la policía esté amparada por esta legislación únicamente por su profesión.3

Otro ejemplo de mal uso del delito de odio, así como de argumentos en contra de su interpretación incorrecta, podemos encontrarlo en la revisión de una sentencia del 2007 que condenaba a dos jóvenes por quemar retratos de los reyes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en 2018 que la sentencia no fue «ni proporcional ni necesaria en una sociedad democrática», y consideró que el acto en cuestión no constituía una incitación al odio o a la violencia, sino que la quema de la imagen debía interpretarse como una expresión simbólica de protesta. Por ello, concluyó que se habían vulnerado la libertad de expresión y la libertad de conciencia y religión, y condenó al Estado español a indemnizar a los jóvenes con 9.000 euros. Además, estableció que los hechos no podían considerarse un ataque personal al Rey como individuo, sino un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía, diferenciando entre la crítica a una institución y el ataque a una persona.

Habría que hablar aquí también del conocido como caso Alsasua de 2016: una pelea en un bar en la que se vieron implicados dos guardias civiles, sus parejas y ocho jóvenes de la localidad; estos últimos fueron imputados por una serie de delitos. El caso resultó especialmente mediático y controvertido, ya que, tras descartarse los cargos de terrorismo por parte de la Audiencia Nacional, los acusados fueron juzgados y condenados a las penas máximas previstas en el Código Penal para cada uno de los delitos, al considerarse que concurrían los agravantes de abuso de superioridad y odio. Según la sentencia, los jóvenes actuaron «por su clara animadversión y desprecio hacia la Guardia Civil y por motivos muy claramente ideológicos, intentando expulsar a dicho estamento de la localidad». Una vez más, se aplicó a funcionarios del cuerpo de la Guardia Civil una protección legal pensada para colectivos vulnerables y en situación de discriminación.

Finalmente, tras el recurso presentado por la defensa, el Tribunal Supremo rebajó las penas al eliminar las agravantes de discriminación y abuso de superioridad.4 Argumentó que no podía aplicarse la agravante de odio, ya que la condición de guardias civiles de los denunciantes ya se había tenido en cuenta para imputar el delito de atentado a la autoridad.

En esta sentencia, dos magistrados formularon un voto particular en el que defiende que se debió mantener la agravante de discriminación al considerar que los actos excluyentes a las personas que representan instituciones del Estado son actos de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado y «que en el imaginario de algunos colectivos se pueda atribuir, con acierto o sin ningún acierto, a los integrantes de un cuerpo como es la Guardia Civil una ideología que ellos repudian y que consideran “indignos” para asentarse en un determinado territorio» con «una ideología que podríamos catalogar con el calificativo de “españolista” usado de forma despectiva en esos colectivos. Eso es lo que aflora en los hechos probados: unos ciudadanos por pertenecer a determinado cuerpo y por tanto suponerse que son “españolistas” y adversarios del nacionalismo abertzale, son agredidos y repudiados». Este voto particular fue apoyado por el partido Vox. Que se hubiese creado jurisprudencia en ese sentido habría sido especialmente preocupante, al abrir la puerta a considerar que cualquier crítica a instituciones del Estado o a sus miembros, si se basa en una motivación ideológica, pueda ser calificada como delito de odio.

A pesar del pronunciamiento del Tribunal Superior de Cataluña, los sindicatos policiales han seguido denunciando por delito de odio en casos relativos a comentarios contrarios a la policía en redes sociales; y en ocasiones, cuando se desestima este delito, se acaba condenando por injurias. Así fue en el caso del periodista Fonsi Loaiza, condenado por un delito de injurias graves a la policía por atribuirle en un tuit la muerte de Mame Mbaye. La sentencia fue recurrida y el caso ha llegado al Tribunal Constitucional, donde se estudiará si injuriar a policías afecta a un «símbolo del Estado» o al derecho al honor «individualizado» de los agentes.5

El artículo original contiene unos apartados donde se desglosa la aplicación de estos delitos contra activistas de distintas luchas. Descárgalo completo aquí. Os dejamos con las conclusiones:

Conclusiones

1. El objetivo de los delitos de odio

Las diferentes interpretaciones por parte de los tribunales difuminan la línea entre delito de odio y ataque a la libertad de expresión, una línea que depende cada vez más del juez. La literalidad de la ley no es evidente, y la jurisprudencia, además de escasa, tampoco establece de forma explícita si estos delitos deben aplicarse únicamente a colectivos vulnerables o si pueden extenderse a cualquier persona, incluso si pertenece a un grupo mayoritario o no vulnerable, como es el caso de los nazis. Esta ambigüedad permite que tanto desde el Estado —a través de la Fiscalía o la policía— como desde organizaciones de extrema derecha o fundamentalistas se recurra a este tipo penal.

El debate que habría que tener aquí sería en torno a la eficacia de estas leyes a la hora de frenar los actos discriminatorios y la creencia de que penas más altas aminoran los delitos. Observamos que la cantidad de denuncias se incrementan pero esto no se traduce en una disminución de los delitos ni en una sensación de seguridad mayor por parte de sus víctimas.

Aunque estos delitos fueron creados con la intención de frenar la expresión del odio, ya fuera en forma de violencia física o verbal, este objetivo no se ha cumplido. Antes al contrario, los discursos discriminatorios no han dejado de aumentar y cuentan cada vez con más altavoces: redes sociales, medios de comunicación y partidos políticos. Además, muchos procedimientos judiciales terminan dando aún más difusión a los mensajes de odio, cuando la persona denunciada se presenta como víctima de un gobierno totalitario que persigue la «verdad» o la «libertad de expresión». Esto se ha visto en numerosos casos de personalidades de extrema derecha o youtubers, donde el resultado ha sido amplificar su discurso, hacerlos más conocidos y aumentar su audiencia. Si el procedimiento se archiva o termina en absolución, esas decisiones se utilizan como legitimación del mensaje, reforzando la narrativa de que se trata de opiniones protegidas por la libertad de expresión, lo que lleva a su repetición por parte de simpatizantes.

Parece evidente el uso interesado que se está haciendo de este tipo penal y su papel en la construcción de un relato de criminalidad que no se ajusta a la realidad, pero que responde a intereses políticos concretos y contribuye a generar un clima de miedo. Se individualizan los delitos como hechos puntuales, desvinculándolos de una estructura racista y capitalista que impregna a la sociedad y a las personas, y se prioriza la persecución penal por encima de las políticas públicas que podrían combatir tanto la discriminación estructural como la violencia que sufren las personas que pertenecen a estos colectivos vulnerables.

Lo que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas migrantes y racializadas no son solo los discursos de odio, sino sobre todo las políticas racistas del propio Estado, que las empujan a una situación de vulnerabilidad permanente: explotación laboral, imposibilidad de acceso a la vivienda o a la sanidad, persecuciones policiales o identificaciones por perfil racial. Dejar en manos del Estado la protección de estas personas —cuando es quien ha creado y mantiene las leyes que las discriminan— resulta contradictorio. Al centrar el foco únicamente en los discursos, se señala a individuos concretos que los utilizan mientras se deja intacta la estructura que los produce y reproduce, alejándonos de cualquier posibilidad real de erradicar el racismo.

Todo esto se traduce también en las barreras que enfrentan estas personas para acceder a la justicia: falta de recursos, desconocimiento o desconfianza hacia unas instituciones —especialmente la policía— que muchas veces están en el origen de su sufrimiento. En muchos casos, se trata de personas en situación administrativa irregular que temen acudir a una comisaría o a un juzgado por las posibles consecuencias legales. O de personas que ya han vivido experiencias traumáticas con los cuerpos policiales, lo que refuerza su desprotección y silencio.

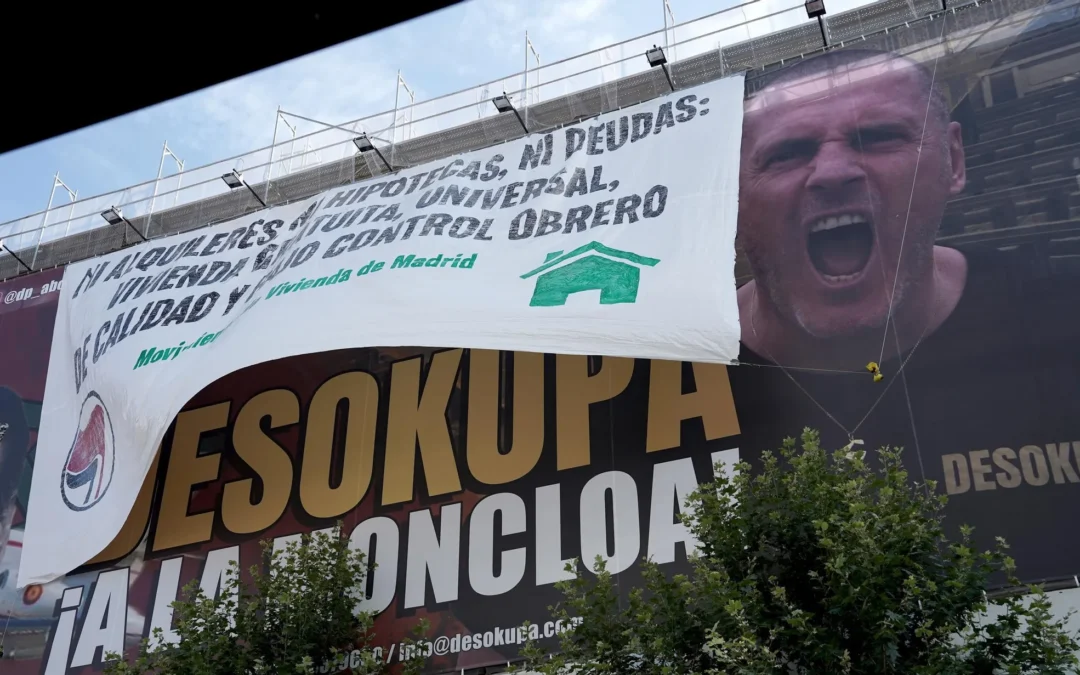

En este país residen más de 500.000 personas sin papeles,21 con la consiguiente negación de derechos básicos, a lo que se añade que 10.457 personas murieron en 2024 intentando alcanzar sus costas.22 Que el escándalo estalle cuando en un partido de fútbol se insulta a un jugador por su color de piel es, como mínimo, sintomático de cómo se está afrontando y visibilizando el racismo y de cómo se están enfocando las medidas para combatirlo. Que se hayan tomado más medidas contra quienes gritaron insultos racistas en un estadio que contra los responsables políticos de la muerte de 37 personas al cruzar la valla de Melilla en 2022, tras la intervención conjunta de la policía marroquí y española,23 deja claro el marco que se quiere imponer: un enfoque del racismo reducido a acciones individuales, mientras se ignora —e incluso legitima— el racismo estructural promovido desde las propias instituciones.

2. Las consecuencias para la militancia de izquierda

La evolución de los delitos de odio es un buen ejemplo de cómo las políticas punitivas terminan volviéndose contra cualquier forma de disidencia, ofreciendo más herramientas represivas al Estado y enredando el debate público en una falsa dicotomía: o hay una respuesta penal, o no hay alternativa posible. El planteamiento que se ofrece es que los problemas estructurales, como el racismo, solo pueden abordarse mediante el endurecimiento de las leyes, desviando la atención del origen real del conflicto y de la estructura racista que lo sostiene, que es el propio Estado.

Esto refuerza la idea de que la única solución viable es castigar más, vigilar más, restringir más. En lugar de atacar las raíces del problema, se señala al individuo aislado como responsable absoluto, generando un marco en el que cualquier crítica al sistema se interpreta como una amenaza. Al mismo tiempo, los medios de comunicación contribuyen a este clima construyendo un relato constante de inseguridad y violencia que no se corresponde con la realidad, alimentando el miedo social y justificando la expansión del aparato punitivo. Se normaliza así la demanda de penas más altas, más vigilancia, más control, así como un recorte progresivo de la libertad de expresión. Y todo ello en nombre de la seguridad, cuando en realidad lo que se refuerza es un modelo de sociedad más autoritario, más desigual y menos libre.

A pesar de tener unas tasas de criminalidad bajas en comparación con el resto de países de Europa —el cuarto país con menor número de homicidios— y de que los llamados crímenes convencionales (robos, hurtos y agresiones) han descendido de forma constante durante la última década —con el único aumento significativo en el ámbito del cibercrimen y los delitos en línea—, España cuenta con uno de los códigos penales más duros y restrictivos del continente. Las penas son más largas que la media europea y las personas presas pasan más del doble de tiempo en prisión que en otros países del entorno.

Aun así, se sigue alimentando el relato de que «delinquir sale gratis» y que las leyes son excesivamente laxas. Se olvida lo que implica enfrentarse a un procedimiento penal o ser encarcelado, y se banaliza la experiencia carcelaria con discursos que comparan las prisiones con hoteles o campamentos. Se ignora que la cárcel destruye a las personas, especialmente a las más vulnerables, y cómo, lejos de reinsertar, perpetúa la exclusión. El objetivo de la reinserción social, que debería guiar el sistema penitenciario, se diluye en un enfoque puramente punitivo y vengativo.

Este marco se asume incluso desde sectores de la izquierda, que en ocasiones ceden a la lógica punitivista por dificultad para salirse del marco mediático: plantear respuestas estructurales o construir otras alternativas que nos protejan al margen de las estructuras estatales. Así, se acaba reforzando un modelo autoritario que forma parte de la batalla cultural impulsada por sectores reaccionarios, cuyo objetivo es ampliar la capacidad represiva del Estado. En muchas ocasiones, el debate público se da en los términos que impone la extrema derecha, aceptando sus marcos, sin cuestionar el fondo del problema ni construir alternativas reales de justicia y seguridad o protección fuera del castigo estatal.

Cada vez que surge un caso mediático relacionado con un hecho discriminatorio, saltan voces pidiendo más penas o condenas, centrando el debate exclusivamente en la vía punitiva. Las olas punitivistas cuentan con una gran cobertura mediática que alimenta la idea de un presunto aumento imparable de la criminalidad, extendiendo un clima de miedo en la población que termina por legitimar y apoyar las medidas represivas. Se ha instalado la creencia de que conflictos profundamente estructurales pueden resolverse con más castigo: endurecimiento de penas, creación de nuevos tipos penales, expansión del derecho penal; cuando está demostrado que la dureza de las penas no previene la comisión de delitos, como se ha visto, entre otros casos, con la pena de muerte en los países en los que se aplica. Y sin embargo, se insiste en ese enfoque simplista que, en lugar de transformar las causas de la violencia o la discriminación, las oculta tras una respuesta rápida, individualizada y autoritaria.

La promoción de políticas punitivas implica aumentos penales y también el riesgo de que quienes lo aplican lo hagan de forma abusiva y con el propósito de reprimir la disidencia. Se está construyendo una forma de imponer nuevos métodos represivos bajo el disfraz de estar combatiendo un problema con amplio consenso social, pero con poco conocimiento sobre su aplicación real. Es la misma lógica que se observó con el delito de terrorismo o pertenencia a organización terrorista, que jamás se ha imputado a grupos de extrema derecha, incluso cuando se tenía constancia de sus objetivos y se han encontrado arsenales vinculados a los mismos,24 mientras que, por el contrario, estos delitos se han aplicado a personas o grupos de izquierdas, como en el caso en que un caldo de col encontrado en un registro a una vivienda sirvió de excusa para aplicar este tipo penal.25

El delito de odio está teniendo consecuencias graves para los movimientos sociales, donde el hecho mismo de ser arrastrado a un procedimiento judicial ya funciona como castigo. Supone la movilización de recursos importantes por parte de los colectivos: campañas solidarias, recogida de fondos para costear la defensa legal, acompañamiento a las personas acusadas… Todo ello genera un desgaste, una presión constante y desvía la energía que se debería estar dedicando a otras tareas organizativas o políticas. De hecho, el proceso judicial se convierte en una forma de paralizar, dispersar y debilitar los movimientos, sin necesidad siquiera de llegar a una condena.

Como se ha visto, cualquier manifestación o acción política contra grupos de extrema derecha puede acabar en juicios por delito de odio. Una simple concentración de repulsa contra un acto fascista es, en muchas ocasiones, considerada como delito de odio, criminalizando así la protesta y desnaturalizando completamente el sentido original de esta figura legal.26 Una vez más se persigue a quienes se manifiestan contra los discursos de odio en lugar de a quienes los reproducen. Esta lógica busca generar una sensación de miedo y desmovilización, en la que una movilización de oposición a ideologías fascistas puede terminar con imputaciones por delito de odio contra quienes se manifiestan. Este enfoque permite detener activistas en sus casas, acompañando las detenciones de campañas mediáticas que construye artificialmente un relato de radicalidad y violencia, mientras los fascistas se presentan como víctimas a las que no se les permite expresarse.

3. Las herramientas del amo no destruyen la casa del amo

Al centrar el debate en el terreno legal únicamente desde la lógica punitiva —ya sea mediante la creación de nuevos delitos o el aumento de penas— se dejan de lado las demandas sociales que exigen legislaciones orientadas a ampliar derechos o a la derogación de leyes que vulneran libertades fundamentales. Ejemplos claros son la reforma de la Ley conocida como Ley mordaza o la propia Ley de extranjería. Derogar estas normativas, que limitan el derecho a la protesta o niegan derechos esenciales en función del lugar de nacimiento, constituye una herramienta mucho más eficaz para combatir el racismo y la discriminación que legislar delitos como el de odio, cuya aplicación está siendo utilizada precisamente para perseguir a quienes denuncian estas injusticias.

Además de suponer una legitimación total de las estructuras judiciales y policiales, este enfoque refuerza la idea de que solo el Estado —a través de sus aparatos represivos— puede dar respuesta a los conflictos sociales, en lugar de promover la organización y la concienciación colectiva para hacerles frente. Medidas como la abolición de los cie o el fin de los registros y de las identificaciones por perfil racial —prácticas impulsadas y sostenidas por el propio Estado— serían acciones mucho más eficaces para combatir el racismo y defender los derechos de las personas migrantes. Estas conductas institucionales suponen una forma de represión estructural y racista mucho más grave que aquella que supuestamente pretende combatir el delito de odio, y sin embargo siguen siendo normalizadas y legitimadas bajo el discurso de la seguridad y el control.

En un momento político como el actual, dotar al Estado de más herramientas represivas y, además, otorgarle legitimidad social para usarlas, resulta profundamente peligroso. Es urgente pensar y construir alternativas que no pasen exclusivamente por la vía institucional, así como desarrollar formas de protección colectiva frente a la represión estatal. Esto parece especialmente alarmante cuando incluso desde espacios de izquierdas se plantea reducir garantías procesales, como eliminar atenuantes penales o restringir aún más la libertad de expresión mediante la fiscalización de redes sociales.

El impulso de reformas legales o de nuevos tipos penales sin considerar cómo pueden ser utilizados por el Estado o instrumentalizados por la extrema derecha, y sin prever cómo serán aplicados por policías, fiscales o jueces, es un ejercicio de ingenuidad política y un riesgo real para los movimientos sociales y cualquier forma de disidencia. La historia reciente demuestra que estas herramientas no permanecen en manos de quienes las crean, por buena que fuera su intención. Estas herramientas acaban volviéndose contra quienes luchan precisamente por transformar el sistema.

Otro debate que resulta necesario abrir es si el problema del delito de odio radica en su mala aplicación o en su creación en sí. Se trata de cuestionar si un tipo penal resulta ineficaz por cómo se está utilizando —de forma interesada, arbitraria o selectiva—, o si su limitación está en el hecho de haber optado por la vía punitiva; por lo tanto, si debería derogarse, modificarse o establecerse un marco de aplicación completamente distinto.

A la hora de abordar este debate de una manera honesta habría que escuchar, por un lado, a las personas pertenecientes a estos colectivos vulnerables que han podido acogerse a la protección de este tipo penal y su experiencia y, por otro, a los antifascistas, las feministas, las activistas y militantes que han sido perseguidas y criminalizadas a través de este mismo delito, y que han sufrido su instrumentalización como herramienta de represión. Solo así se puede discutir con rigor si este tipo penal aporta protección o, por el contrario, si constituye una trampa que fortalece la maquinaria punitiva del Estado.

En lugar de centrar nuestros recursos y esfuerzos en endurecer estos delitos, convendría apoyar y dar cobertura a todas las personas perseguidas judicialmente bajo esta figura penal por su militancia de izquierdas. En definitiva, reforzar las estructuras antirrepresivas frente a los tiempos que vienen, construir redes de apoyo mutuo y defensa colectiva, y enfocar nuestras energías en derogar leyes que recortan derechos básicos —como la Ley mordaza o la Ley de extranjería— pueden ser una estrategia mucho más efectiva y coherente.

Al mismo tiempo, es necesario fomentar la educación política, la conciencia crítica y la organización social como herramientas para frenar los discursos de odio, en lugar de delegar esa tarea en un sistema judicial que, en muchos casos, forma parte del problema. Aquí se plantea una vez más la gran disyuntiva de si la vía judicial es ya un camino perdido o si aún queda margen para emplearla tácticamente mientras construimos otras formas de resistencia y protección. En este sentido, se trata de aprovechar lo que pueda ser aprovechable, sin depositar toda nuestra confianza en un aparato legal que, con frecuencia, se vuelve contra quienes luchan, y sin dejar de trabajar en las alternativas que nos permitan sostenernos al margen de su lógica.

Consulta aquí el artículo completo.

- Una agravante en el ámbito penal es una circunstancia que aumenta la responsabilidad criminal del autor de un delito y con ello conlleva el establecimiento de una pena mayor que la que cabría al delito por sí solo. Por ello, añadir una agravante como el de discriminación ideológica a otro delito conlleva que la pena final solicitada sea mayor. ↩︎

- Miquel Ramos, «Organismos internacionales advierten a España: “Los ataques a la Policía no son delitos de odio”», Público, 24 de junio de 2018. ↩︎

- El abogado de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ecri) del Consejo de Europa, Wolfram Bechtel, también se pronunció en la misma línea al afirmar que «un oficial de policía en principio también puede ser víctima de un delito de odio si se le ofende, por ejemplo, con una motivación racista», pero que esto no aplicaría cuando la motivación está vinculada únicamente a su oficio. Ante los numerosos casos en España en los que esta acusación está generando polémica, la ecri «ha expresado que la legislación sobre crímenes de odio no debe ser mal utilizada por la policía u otras autoridades», equiparando la situación en el Estado español con los avisos que ya dirigieron en 2016 a Turquía y Azerbaiyán por motivos similares. ↩︎

- Consejo General del Poder Judicial, «El Tribunal Supremo condena a los ocho acusados del “caso Alsasua” a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses», Poder Judicial, 9 de octubre de 2019. ↩︎

- En el recurso presentado se solicita que el Constitucional se pronuncie sobre si el concepto de «fuerzas y cuerpos de seguridad» debe considerarse una «institución o símbolo del Estado» o, por el contrario, si debe entenderse como el conjunto de agentes, es decir, de funcionarios públicos con un derecho al honor individualizado. El tc considera que se trata de una cuestión sobre la que ya se ha pronunciado, pero en la que aún hay controversia y que tiene una «especial trascendencia», ya que «el presente recurso de amparo ofrece a este tribunal la oportunidad de reflexionar y precisar los criterios constitucionales que dilucidan los conflictos entre la libertad de expresión y la afectación al honor personal y al prestigio de las instituciones y símbolos del Estado». ↩︎

- Además, la jueza utiliza la supuesta relación del denunciado con «un grupo radical, violento», como los Bukaneros del Rayo Vallecano, para justificar que «no cabe descartar el posible factor de polarización», dejando claro que la ideología política o la militancia puede ser un elemento utilizado para imputar este tipo de delitos. Esto implica también una investigación policial sobre la ideología, los lugares o actos que frecuenta una persona y en qué grupos u organizaciones milita, evidenciando la existencia de «listas negras» en ficheros policiales donde, en muchos casos, lo reseñable es haber asistido a una manifestación, haber sido identificado o compartir publicaciones en redes sociales con determinada orientación política. ↩︎

- Son numerosos los casos en los que Vox ha denunciado por delito de odio en situaciones parecidas a estas, tal y como ocurrió con un militante antifascista de Castellón denunciado por colgar un muñeco con la cara de Abascal y que fue condenado finalmente por un delito de amenazas, descartando el delito de odio por el que le pedían 3 años de cárcel. Especialmente preocupante en este caso fue el despliegue de medios empleado por la policía en la investigación: recogieron huellas dactilares del muñeco y de la cinta utilizada, además de no tener en cuenta si los materiales podían haber sido tocados por más personas de las que realizaron la acción. También es el caso contra cinco vallecanos en las fiestas de la Karmela que fueron detenidos de manera completamente aleatoria y acusados de un delito de odio, entre otros, tras un pasacalles que pasó frente a una caseta de Vox. Y de la denuncia también por delito de odio que presentó Vox a principios de marzo contra la asociación «Amistat Sant Cugat» y Arran por unos hechos ocurridos durante una gincana en la que se realizó una actividad «Apunta al fatxa» con la imagen del responsable de Vox de la localidad. ↩︎

- Redacción El Salto, «Acusadas de incitación al odio por protestar ante el bus de Hazte Oír en Valencia», El Salto Diario, 6 de mayo de 2019. ↩︎

- Javier Ramajo, «La Policía atribuye delitos de “odio ideológico” a ocho jóvenes de Sevilla que en 2017 no dejaron circular al autobús tránsfobo de HazteOir», elDiario.es, 2 de octubre de 2020. ↩︎

- Redacción de Público, «La justicia procesa al humorista Héctor de Miguel por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos», Público, 19 de febrero de 2025. ↩︎

- Redacción de Público, «Hazte Oír denuncia a la exdiputada valenciana Esther López Barceló por querer dinamitar la cruz de Cuelgamuros», Público, 11 de marzo de 2025. ↩︎

- En marzo de 2025, se produjo otro caso tras la manifestación feminista de Oviedo. La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo interpuso una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio contra las personas que «organizaron o promovieron» la simulación de un paso procesional de Semana Santa con una imagen de la Virgen de Covadonga «queer». A esta denuncia se ha sumado Abogados Cristianos, quien ha dicho que también acudirá a los tribunales por utilizar la imagen de la «santina» en contra de «los sentimientos religiosos». ↩︎

- Redacción de Público, «La jueza archiva la causa sobre el muñeco de Sánchez apaleado en Ferraz: “La falta de educación no es delito”», Público, 16 de febrero de 2024. ↩︎

- Óscar F. Civieta, «Dos activistas propalestinas declaran en la Audiencia por enaltecimiento del terrorismo: “La víctima soy yo”», La Marea, 29 de octubre de 2024. ↩︎

- Redacción de eitb, «Detienen a un miembro de Indar Gorri, acusado de un delito de odio contra el jugador israelí Shon Weissman», eitb, 3 de junio de 2024. ↩︎

- Este grupo ya había sido objeto de una redada policial anterior, en la que se detuvo a 61 de sus miembros por unos hechos ocurridos en 2023, por los que se les acusaba de un delito de odio tras una pelea con otra hinchada en Sevilla. ↩︎

- Consejo General del Poder Judicial, «El Tribunal Supremo archiva las denuncias contra Ione Belarra por delito de odio por sus declaraciones sobre Israel al estar amparadas en la libertad de expresión», Poder Judicial, 20 de mayo de 2024. ↩︎

- Ministerio del Interior, Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023, Madrid, Secretaría de Estado de Seguridad, 2024. ↩︎

- Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, «Definición del Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto», 26 de mayo de 2016. ↩︎

- Miquel Ramos, «Cautivos del término “antisemita”», La Marea, 17 de noviembre de 2023. ↩︎

- Cifras estimadas por la Red Esenciales, promotora de la iniciativa legislativa popular (ilp) para la regularización extraordinaria de inmigrantes. ↩︎

- Caminando Fronteras, Monitoreo del Derecho a la Vida – Año 2024, Madrid, Caminando Fronteras, 2024. ↩︎

- Se cree que las víctimas podrían ascender a más de cien, ya que hay 76 personas desaparecidas. ↩︎

- García, Ter, «El terrorismo de extrema derecha sigue sin existir para la justicia española a pesar de las advertencias internacionales», El Salto Diario, 20 de enero de 2021. ↩︎

- Pozas, Alberto, «Straight Edge, el “grupo terrorista” que quedó en nada: fin al proceso que encarceló 16 meses a un activista vegano», elDiario.es, 22 de agosto de 2018 ↩︎

- Este ha sido el caso de las recientes detenciones a estudiantes por participar en una protesta en la Universidad de Somosaguas contra una charla del exlíder de Vox, Espinosa de los Monteros. ↩︎